Les caractéristiques de l’habitat buéton

L’habitat est regroupé sur deux villages d’origine médiévale : Bué et Venoize ; entre les deux, le Carroir Picard, assure pratiquement une continuité du bâti depuis le 19e siècle, période d’extension de ce hameau. Quant au groupement de l’Estérille, anciennement la Croix de Bué, il bénéficie de l’aménagement de la route de Bourges à Sancerre au 2e quart du 19e siècle et de la construction d’une gare (ligne de chemin de fer Bourges-Cosnes ouverte en 1893), en limite de la commune de Vinon.

La densité de cet habitat, la plus forte des communes viticoles du canton ( après Ménétréol-sous-Sancerre) s'explique par l’attrait de vignobles, réputés au moins depuis le Moyen-Age. Elle s’inscrit également dans une économie de micro-propriétés.

L’ancienneté de l’habitat (avec plus de 73 % du parc immobilier antérieur à 1949) n’est pas perceptible au premier abord : les constructions neuves, soit dominent par leur taille l’habitat traditionnel, soit englobent totalement les édifices antérieurs (fig.1 a et b). Cette impression est particulièrement sensible dans le village de Bué. Le village de Venoize a conservé un habitat plus traditionnel.

Fig. 1a : Etat en 1946, d’après un dessin à l’encre et gouache, signé Malvaux

Fig. 1b : Etat en 2003, vue prise sensiblement du même endroit. A l’intérieur de cet important établissement viticole subsistent des traces des anciens bâtiments.

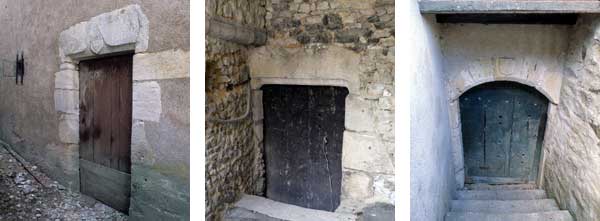

Quelques vestiges anciens, essentiellement des portes de cave ou de logis, avec parfois des armoiries en partie effacées, rappellent l’origine médiévale de ces villages (fig. 2 a,b,c)

Sur un territoire viticole depuis le Moyen Age, l’habitat traditionnel buéton se définit par ses modestes maisons de vigneron, accolées les unes aux autres (fig 3). Propriétaires de quelques parcelles de vigne, ces paysans pratiquaient une polyculture vivrière qui avant la crise du phylloxera (1893) assurait leur subsistance.

Fig. 3 village de Bué, extrait du cadastre de 1819

Fig. 4 maison de vigneron avec logis à l'étage

Fig. 5 four à pain sur mur gouttereau, état en 1974

Fig. 6

Entre 1870 et 1890, 64 constructions neuves ou agrandissements sont réalisées sur la commune, révélant un certain essor économique. Les maisons gagnent en hauteur avec des greniers occupant la valeur d’un étage. Les modes constructifs ne changent guère : moellon de calcaire ou de grès et chaînage en pierre de taille, enduit à la chaux et au sable de la Loire (fig.7). En 1893, L’anéantissement du vignoble buéton entraîne le départ d’un tiers de la population et l’abandon de nombreux bâtiments. Depuis les années 1960, la remarquable réussite de la viticulture buétonne a relancé de façon spectaculaire la construction neuve au dépens des maisons et bâtiments agricoles traditionnels inadaptés.

Fig 7