Bué, village

Les bâtiments viticoles, par leur dimension, marquent fortement le paysage. L’église n’occupe pas le cœur du village mais l’extrémité nord, près de l’école. © Nouvelle République

Extrait du plan du comté de Sancerre, conservé aux Archives Nationales, 1674. Plan très schématique et peu réaliste mais qui montre l’importance du village au 17e siècle

Extrait de l’Atlas de Trudaine « grand chemin de Sancerre à Bourges », milieu du 18e siècle, conservé aux Archives nationales

Plan de situation d'après le cadastre de 1988. Pour accéder à un dossier, cliquer sur l'intitulé.

Désignation

Dénomination : village

Parties constituantes : église ; établissements viticoles ; école ; mairie ; maisons ; fermes

Ce village de vignerons (31 exploitations viticoles réparties actuellement sur un étroit territoire long de 2 km !) s’étire au creux d’un vallon humide, autrefois voué aux jardins, prés et chènevières. Il s’étend également à flanc de coteau le long de la route qui mène à Sancerre. L’église, reconstruite au 19e siècle, occupe l’extrémité nord du village et n’a pas concentré l’habitat autour d’elle. Ce village, à la structure apparemment « éclatée », se composait en fait, au 19e siècle, de quartiers bien différenciés. La multiplication et l’ampleur des nouvelles constructions à usage viticole ont bouleversé la morphologie du village.

Historique

Siècle(s): 13e siècle ; 15e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Commentaire historique : La proximité de la voie romaine de Bourges à Auxerre et l’existence d’une source alimentant une fontaine votive au cœur même de Bué laissent supposer une occupation très ancienne du site.

Chef-lieu paroissial, attesté au 12e siècle sous le patronage du chapitre Saint-Etienne de Bourges, Bué est le siège d’une seigneurie détenue au 13e siècle également par le chapitre Cathédrale ; elle est alors dénommée « motte de Bué ». Au 16e siècle, passant dans la famille de la Chapelle, elle prend le nom de Motte–Chapelle. Aucun vestige ne subsiste aujourd’hui mais ce chef- lieu seigneurial se situait au sud du village, près du moulin.

La notoriété du vignoble de Bué, dont le chapitre Saint-Etienne, l’abbaye de Chalier et le comte de Sancerre, entre autres, se partagent la propriété depuis le 12e siècle, explique l’importance du village, qualifié de ville en 1286. La concurrence du hameau de Venoize, établi au pied du coteau, à 2 Km de distance au nord-ouest, sera cependant forte dès le Moyen Age.

Dénomination : village

Parties constituantes : église ; établissements viticoles ; école ; mairie ; maisons ; fermes

Localisation

Références cadastrales : 1988 AR

Ce village de vignerons (31 exploitations viticoles réparties actuellement sur un étroit territoire long de 2 km !) s’étire au creux d’un vallon humide, autrefois voué aux jardins, prés et chènevières. Il s’étend également à flanc de coteau le long de la route qui mène à Sancerre. L’église, reconstruite au 19e siècle, occupe l’extrémité nord du village et n’a pas concentré l’habitat autour d’elle. Ce village, à la structure apparemment « éclatée », se composait en fait, au 19e siècle, de quartiers bien différenciés. La multiplication et l’ampleur des nouvelles constructions à usage viticole ont bouleversé la morphologie du village.

Historique

Siècle(s): 13e siècle ; 15e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Commentaire historique : La proximité de la voie romaine de Bourges à Auxerre et l’existence d’une source alimentant une fontaine votive au cœur même de Bué laissent supposer une occupation très ancienne du site.

Chef-lieu paroissial, attesté au 12e siècle sous le patronage du chapitre Saint-Etienne de Bourges, Bué est le siège d’une seigneurie détenue au 13e siècle également par le chapitre Cathédrale ; elle est alors dénommée « motte de Bué ». Au 16e siècle, passant dans la famille de la Chapelle, elle prend le nom de Motte–Chapelle. Aucun vestige ne subsiste aujourd’hui mais ce chef- lieu seigneurial se situait au sud du village, près du moulin.

La notoriété du vignoble de Bué, dont le chapitre Saint-Etienne, l’abbaye de Chalier et le comte de Sancerre, entre autres, se partagent la propriété depuis le 12e siècle, explique l’importance du village, qualifié de ville en 1286. La concurrence du hameau de Venoize, établi au pied du coteau, à 2 Km de distance au nord-ouest, sera cependant forte dès le Moyen Age.

Ce village se composait essentiellement de vignerons, détenteurs de quelques parcelles de vigne ou simples manœuvres travaillant pour le compte de grands propriétaires nobles ou bourgeois. Les maisons de vignerons sont modestes, construites en bande, à flanc de coteau, proches des principaux axes de circulation. Sur le cadastre de 1819, en fait bonne illustration de la structure de l’habitat avant la révolution, on dénombre 123 logis de « viticulteurs ». Au cœur du village, en fond de vallée, quelques « vigneronneries », occupant de vastes parcelles avec jardin, affichent l’aisance de certains propriétaires fonciers.

Au cours du 19e siècle, le village se densifie : charrons, tonneliers, sabotiers et aubergistes côtoient les nombreux vignerons cultivateurs ; l’église est reconstruite en 1868 et les écoles de garçons puis de filles sont logées dans des bâtiments neufs ; mais la crise du phylloxéra, qui touche Bué en 1893, porte un coup fatal à l’extension du village.

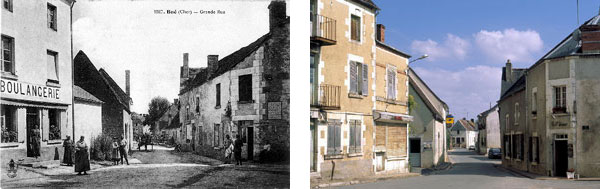

Vivant pauvrement d’une polyculture de subsistance, les buétons n’accèdent à une réelle aisance que dans les années 1970 avec l’essor d’une viticulture modernisée. En quelques dizaines d’années, le village se transforme : les constructions se multiplient le long de la rue Saint-Vincent en direction de la départementale 955, les maisons trop vétustes sont détruites, les greniers sont aménagés en logement et les vastes bâtiments viticoles s’insèrent dans les quelques parcelles encore non loties. Cette modernisation radicale explique le peu de bâtiments anciens encore en place. Seuls quelques vestiges (caves, portes, fenêtres) témoignent de l’ancienneté du village.

Au cours du 19e siècle, le village se densifie : charrons, tonneliers, sabotiers et aubergistes côtoient les nombreux vignerons cultivateurs ; l’église est reconstruite en 1868 et les écoles de garçons puis de filles sont logées dans des bâtiments neufs ; mais la crise du phylloxéra, qui touche Bué en 1893, porte un coup fatal à l’extension du village.

Vivant pauvrement d’une polyculture de subsistance, les buétons n’accèdent à une réelle aisance que dans les années 1970 avec l’essor d’une viticulture modernisée. En quelques dizaines d’années, le village se transforme : les constructions se multiplient le long de la rue Saint-Vincent en direction de la départementale 955, les maisons trop vétustes sont détruites, les greniers sont aménagés en logement et les vastes bâtiments viticoles s’insèrent dans les quelques parcelles encore non loties. Cette modernisation radicale explique le peu de bâtiments anciens encore en place. Seuls quelques vestiges (caves, portes, fenêtres) témoignent de l’ancienneté du village.

Nature de la protection M.H. :

Site inscrit

Observation

Village vigneron emblématique. Les récentes constructions à usage viticole ont cependant totalement modifié le tissu rural traditionnel.

Date de l’enquête

2004

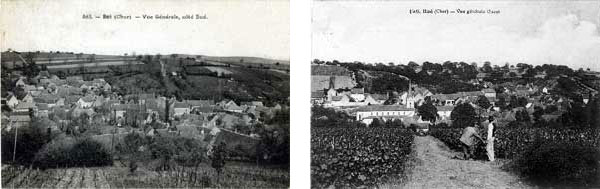

Vues du village, carte postale, 1er quart 20e siècle

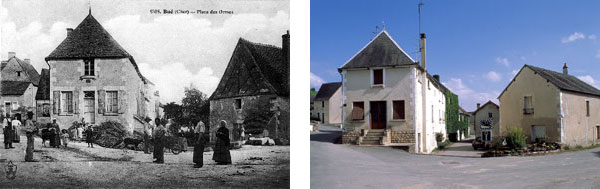

Carte postale et vue actuelle (comparaison)

Carte postale et vue actuelle (comparaison)