Sur les 286 maisons ou fermes recensées par l’Insee en 1999, 52 ont été repérées ou sélectionnées lors de l'enquête menée en 2004 par le service de l'Inventaire ; les 242 édifices non pris en compte sont soit postérieurs aux années 1950, limite chronologique imposée dans le cadre de cette étude, soit trop transformés pour être analysables, soit non visibles lors de l’enquête.

Il est à noter que seulement 19% du parc immobilier a été renouvelé depuis 1949. En fait la majorité des constructions (ou des réaménagements) date des années 1845-1870, comme le confirment les matrices cadastrales du 19e siècle.

La forte dispersion de l’habitat et l’emploi, pour le gros œuvre, de grès ferrugineux (fig. 2), appelé localement pierre noire, sont des traits communs à l’habitat du Pays Fort.

Comme ce dernier, Menetou-Râtel vit de la polyculture et de l’élevage, contrairement aux communes sancerroises voisines comme Bué ou Verdigny, vouées exclusivement à la culture de la vigne. L’habitat vigneron est donc peu représenté sur ce territoire.

Il est à noter que seulement 19% du parc immobilier a été renouvelé depuis 1949. En fait la majorité des constructions (ou des réaménagements) date des années 1845-1870, comme le confirment les matrices cadastrales du 19e siècle.

La forte dispersion de l’habitat et l’emploi, pour le gros œuvre, de grès ferrugineux (fig. 2), appelé localement pierre noire, sont des traits communs à l’habitat du Pays Fort.

Comme ce dernier, Menetou-Râtel vit de la polyculture et de l’élevage, contrairement aux communes sancerroises voisines comme Bué ou Verdigny, vouées exclusivement à la culture de la vigne. L’habitat vigneron est donc peu représenté sur ce territoire.

Implantation traditionnelle de l’habitat

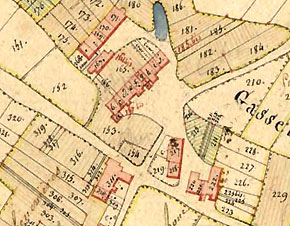

Bien que réparti sur plus de 50 lieux-dits, l’habitat est toutefois regroupé en hameaux, constitués d’alignements de logis, d’étables et de granges, dans un environnement de chènevières et de jardins. Malgré l’insertion de nouvelles constructions et la reprise de nombreux bâtiments anciens, l’ancienne structure de ces hameaux est encore lisible sur le terrain (fig. 1).

Ces modestes parcelles bâties étaient, au 19e siècle, la propriété de manœuvres ou de laboureurs qui travaillaient le plus souvent sur le domaine agricole voisin. Ces grands domaines agricoles se situent soit à la périphérie des hameaux, comme celui de La Forêt Gasselin ou du Petit Poisson, soit totalement à l’écart comme celui du Grand Poisson ou de la Métairie neuve. Ils se composent (ou se composaient) de vastes bâtiments répartis autour d’une cour.

Bien que réparti sur plus de 50 lieux-dits, l’habitat est toutefois regroupé en hameaux, constitués d’alignements de logis, d’étables et de granges, dans un environnement de chènevières et de jardins. Malgré l’insertion de nouvelles constructions et la reprise de nombreux bâtiments anciens, l’ancienne structure de ces hameaux est encore lisible sur le terrain (fig. 1).

Ces modestes parcelles bâties étaient, au 19e siècle, la propriété de manœuvres ou de laboureurs qui travaillaient le plus souvent sur le domaine agricole voisin. Ces grands domaines agricoles se situent soit à la périphérie des hameaux, comme celui de La Forêt Gasselin ou du Petit Poisson, soit totalement à l’écart comme celui du Grand Poisson ou de la Métairie neuve. Ils se composent (ou se composaient) de vastes bâtiments répartis autour d’une cour.

Fig. 1 : Implantation de l’habitat dans le hameau de Gasselin-La Forêt, d’après le cadastre de 1819

Les matériaux et la mise en œuvre

Le grès et le calcaire, matériaux extraits localement, sont presque toujours associés. Le grès domine toutefois dans les constructions les plus anciennes.

Cet appareil mixte se compose de moellons, avec chaînes d’angle en pierre de taille calcaire ou en moellon de grès (fig.2) ; le gros œuvre est protégé par un enduit de chaux et sable, à forte coloration rosée (fig. 3.). Les encadrements sont en bois (fig.4 et 4a) ou en grès (fig.5) pour les bâtiments les plus anciens, en pierre de taille calcaire (fig.6) dans la 2e moitié du 19e siècle avec parfois alternance de brique et pierre.

Fig. 2, 3 et 4

Fig. 4a, 5 et 6

Fig. 7 : Fenêtre murée du 15e siècle — Fig. 8. Toiture débordante sur la façade — Fig. 9 : Vestiges d’une maison du 16e siècle

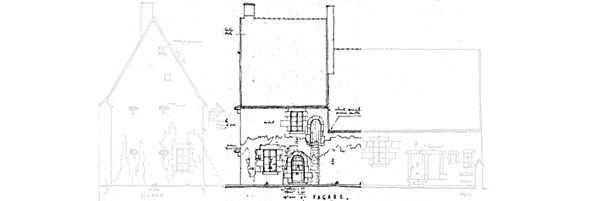

Fig.10 : Dessin conservé au musée des Arts et traditions populaires

Le grès et le calcaire, matériaux extraits localement, sont presque toujours associés. Le grès domine toutefois dans les constructions les plus anciennes.

Cet appareil mixte se compose de moellons, avec chaînes d’angle en pierre de taille calcaire ou en moellon de grès (fig.2) ; le gros œuvre est protégé par un enduit de chaux et sable, à forte coloration rosée (fig. 3.). Les encadrements sont en bois (fig.4 et 4a) ou en grès (fig.5) pour les bâtiments les plus anciens, en pierre de taille calcaire (fig.6) dans la 2e moitié du 19e siècle avec parfois alternance de brique et pierre.

Fig. 2, 3 et 4

Fig. 4a, 5 et 6

Si les constructions en pan de bois ont totalement disparu, en revanche quelques linteaux en pierre avec arc en accolade témoignent d’un habitat médiéval en pierre (fig.7).

Les toits, traditionnellement en tuile plate, voire en chaume pour les étables ou granges, ont été progressivement remplacés au cours du 19e siècle par des toits d’ardoise ou de tuile mécanique.

La toiture, généralement sans croupe, était autrefois largement débordante sur la façade. Un seul exemple est encore visible au domaine du Grand Poisson (fig. 8).

Les toits, traditionnellement en tuile plate, voire en chaume pour les étables ou granges, ont été progressivement remplacés au cours du 19e siècle par des toits d’ardoise ou de tuile mécanique.

La toiture, généralement sans croupe, était autrefois largement débordante sur la façade. Un seul exemple est encore visible au domaine du Grand Poisson (fig. 8).

Fig. 7 : Fenêtre murée du 15e siècle — Fig. 8. Toiture débordante sur la façade — Fig. 9 : Vestiges d’une maison du 16e siècle

La maison rurale traditionnelle est en rez de chaussée, composée d’une seule pièce à vivre, d’environ 5 à 6 mètres de côté. Elle est surmontée d’un grenier, accessible par une trappe dans le plafond ou par une lucarne placée en façade ; cette pièce n’est éclairée que par une seule fenêtre située à côté de la porte et proche de la cheminée. Cette dernière, toujours en pignon, a son foyer au nu du mur. La hotte est soutenue par un linteau de bois, prenant appui sur des corbeaux de pierre (fig. 9) ; le four à pain forme saillie en hémicycle à l’extérieur du mur pignon.

A partir du milieu du 19e siècle, la maison s’agrandit d’une nouvelle pièce souvent sans feu et le grenier prend l’espace d’un étage avec porte d’accès en façade (fig. 6). Sur l’arrière, de nouvelles pièces viennent s’ajouter.

Une étable prolonge systématiquement le logis.

A partir du milieu du 19e siècle, la maison s’agrandit d’une nouvelle pièce souvent sans feu et le grenier prend l’espace d’un étage avec porte d’accès en façade (fig. 6). Sur l’arrière, de nouvelles pièces viennent s’ajouter.

Une étable prolonge systématiquement le logis.

La maison à étage n’existe que dans le bourg de Menetou-Râtel et date majoritairement de la 2e moitié du 19e siècle. Toutefois un dessin (provenant vraisemblablement d’enquêtes réalisées pendant la dernière guerre mondiale), reproduit une maison à étage, datant du 16e siècle mais malheureusement détruite : intéressant témoignage d’un type d’habitat dont peu de trace subsistent. (fig.10)

Fig.10 : Dessin conservé au musée des Arts et traditions populaires

La grange-étable des grands domaines

Bâtiment central et symbolique du domaine, la grange étable était, d’après l’ancien cadastre, du type des granges pyramidales du Pays Fort. Une seule a conservé sa silhouette d’origine et sa charpente du 16e siècle (fig.11). De vastes granges étables, plus traditionnelles en Sancerrois, marquent cependant encore fortement le paysage de ce territoire (fig.12)

Fig. 11 : Grange à toit pyramidal (hameau de Couët)

Fig. 12 : Grange du type « granges sancerroises »

(hameau de Couët)

Bâtiment central et symbolique du domaine, la grange étable était, d’après l’ancien cadastre, du type des granges pyramidales du Pays Fort. Une seule a conservé sa silhouette d’origine et sa charpente du 16e siècle (fig.11). De vastes granges étables, plus traditionnelles en Sancerrois, marquent cependant encore fortement le paysage de ce territoire (fig.12)

Fig. 11 : Grange à toit pyramidal (hameau de Couët)

Fig. 12 : Grange du type « granges sancerroises »

(hameau de Couët)

La ferme « bloc à terre »

Cette ferme, regroupant habitation et bâtiments d’exploitation sous un même toit, est, comme sur l’ensemble du canton, très répandue à partir du milieu du 19e siècle. (ex. Les Pastous )

Cette ferme, regroupant habitation et bâtiments d’exploitation sous un même toit, est, comme sur l’ensemble du canton, très répandue à partir du milieu du 19e siècle. (ex. Les Pastous )