Analyse de l’habitat

Sur les 721 maisons ou fermes recensées par l’Insee en 1999, 60 ont été repérées, dont 9 sélectionnées lors de l’enquête menée en 2004 par le service de l’Inventaire. Les 661 édifices non pris en compte sont soit postérieurs aux années 1950, limite chronologique imposée dans le cadre de cette étude, soit trop transformés pour être analysables, soit non visibles lors de l’enquête.

D’après l’Insee, plus de 63% du parc bâti est antérieur à 1915 dont 58 maisons construites entre 1872 et 1891, période de relative prospérité de la commune. En fait, les tableaux de recensements depuis 1861 jusqu'en 1982 montrent un parc immobilier plutôt stable : en légère diminution pour les hameaux de la Vallée, des Vignes, et des Plessis et en nette progression (+30) pour le bourg.

Il s’agit d’un habitat souvent transformé, caractéristique justifiant le faible nombre des repérés ou sélectionnés.

Au regard de communes voisines comme Menetou-Râtel ou Bannay, l’habitat de Sury-en-Vaux est plus fortement marqué par l'activité viticole. La construction de nombreux pressoirs au 19e siècle a été toutefois relayée plus récemment par l’installation d’établissements viticoles d’une toute autre envergure qui modifient totalement la physionomie de la commune.

Fig.1 : piédroit d’une cheminée du 15e siècle, maison rurale

Fig.2 : porte avec linteau décoré d’un arc en accolade

Datant des 15e et 16e siècles, de multiples éléments d'architecture (porte, fenêtre, cheminée) (fig. 1 et 2) sont encore visibles, remployés dans des édifices beaucoup plus récents. Les 17e et 18e siècles sont bien représentés par quelques remarquables maisons de maître, au milieu de parc, en particulier dans le village de Sury-en-Vaux . Ce dernier regroupait une population de notables et hommes de lois (fig. 3 et 4). Le 19e siècle se signale par de nombreuses constructions neuves (maisons de ville (fig. 5), maisons d'artisans ou d'ouvriers agricoles et fermes) ; Ce sont elles qui ont laissé la plus forte empreinte dans le paysage de Sury.

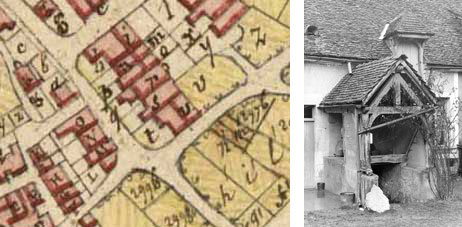

Fig.3 : cheminée monumentale du 17e siècle, conservée dans un logis rural

Fig. 4 : porche d’entrée d’une demeure de notable

Fig.5 : maison de ville à étage

Les modes constructifs

Au Moyen Age, le bois était utilisé dans la construction, comme l’atteste une maison en pan de bois dans le hameau des Vignes, mais le calcaire de provenance local fut de tout temps le matériau de prédilection, allié au grès du Pays Fort pour les soubassements ou encadrements de baie (fig.6) ; l’appareillage est en moellons de calcaire enduits avec chaînes d’angle et encadrements en pierre de taille apparente. La brique n’est employée dans la construction qu’à partir de la fin du 19e siècle.

Le matériau traditionnel pour la toiture est la tuile plate (des tuileries sont attestées sur Sury depuis le 15e siècle) et le chaume pour les bâtiments ruraux (on dénombre encore 29 bâtiments couverts en chaume en 1866), peu à peu supplantés par l’ardoise et surtout la tuile mécanique. Les toitures sont à longs pans avec pignon (croupe pour les édifices majeurs), les plus anciennes débordent largement sur le mur en façade. Ces avancées sont soutenues par l’entrait de la charpente et des aisseliers (fig.7). Leur conservation est exceptionnelle. Le débord le plus spectaculaire est celui du bâtiment dit « le pressoir », près de l’église.

Fig.6 : encadrement de grès

Fig.7 : toiture débordante dans le hameau de Chappe

Les différents types d’habitat

La maison en rez-de-chaussée à pièce unique, flanquée d’une étable, est le modèle traditionnel dominant sur l’ensemble du Sancerrois. Elle est implantée en bande (fig.8) ou regroupée avec d’autres du même type autour d’une cour. Les descentes de cave en façade étaient protégées par des auvents aujourd’hui disparus. (fig.9 ) Peu adapté aux exigences du confort moderne, ce type d’habitat est le plus sujet aux transformations radicales.

Fig.8 : implantation de maisons de vignerons en 1818 aux Vignes

Fig.9 : auvent couvrant l’escalier d’accès à la cave

Le nombre relativement important de maisons à étage, essentiellement dans le bourg (26 ont été ainsi repérées ou sélectionnées) est une des caractéristiques de l’habitat sur Sury-en-Vaux. Ces demeures bourgeoises ou à usage commercial (hôtels de voyageurs ou auberges) datent du 18e siècle mais surtout du 19e siècle. Elles sont souvent imposantes par leur volume (fig.10) et donnent au village une allure urbaine.

Quant aux demeures de maître ou de notables, installées à la périphérie du village, elles se distinguent par un environnement boisé et occupent toujours de vastes parcelles. Le logis est construit en rez-de-chaussée ou sur un niveau de soubassement qui compense la dénivellation du terrain, des communs l’entourent. Ces demeures ont été édifiées du 17e siècle au 19e siècle.

Les fermes de cette commune sont presque toujours des fermes bloc à terre, associant sous un même toit, l’habitation et les bâtiments d’exploitation (fig. 11). Elles datent majoritairement du 19e siècle.

Fig.10 : maison bourgeoise au cœur du village

Fig.11 : ferme bloc à terre

Les moulins

L’ancienneté et le nombre de moulins à eau sur cette commune sont remarquables, pas moins de 6 moulins à eau sont attestés sur la Belaine au 13e siècle. Le chiffre de 13 est atteint dans les années 1850-1880, grande période d’activité de la meunerie ; le moulin de Vrillères est d’ailleurs une création de 1845.

Des moulins à vent, couplés aux moulins à eau pour les supplanter pendant les périodes de sécheresse, sont également édifiés, essentiellement à partir du 18e siècle (4 sont indiqués sur la carte de Cassini du milieu du 18e siècle). Les plus anciens étaient construits en bois sur pivot (fig.12), les plus récents en maçonnerie en forme de tour

Tous ces moulins ont cessé leur activité depuis des décennies. Certains ont totalement disparu. Le moulin à eau de Fricambaut est le seul encore en état de marche. Les autres n’ont conservé que des vestiges de leur ancienne fonction (fig.13).

Fig 12 : représentation du moulin à vent de Moussières, sur le cadastre de 1818

Fig 13 : emplacement de l’arbre de transmission de la roue ( moulin de Panqueraine )

Pour plus d’informations sur les moulins de Sury- en- Vaux

consulter le dossier complet au service de l’inventaire du patrimoine

(Archives départementales).